S16

Les disques protoplanétaires à l’ère des grands instruments: quel rôle pour la communauté française?

Communauté

Contact : soc_s16@sf2a.eu

Main language for discussions / Langue principale des échanges oraux : FRANÇAIS

Contexte

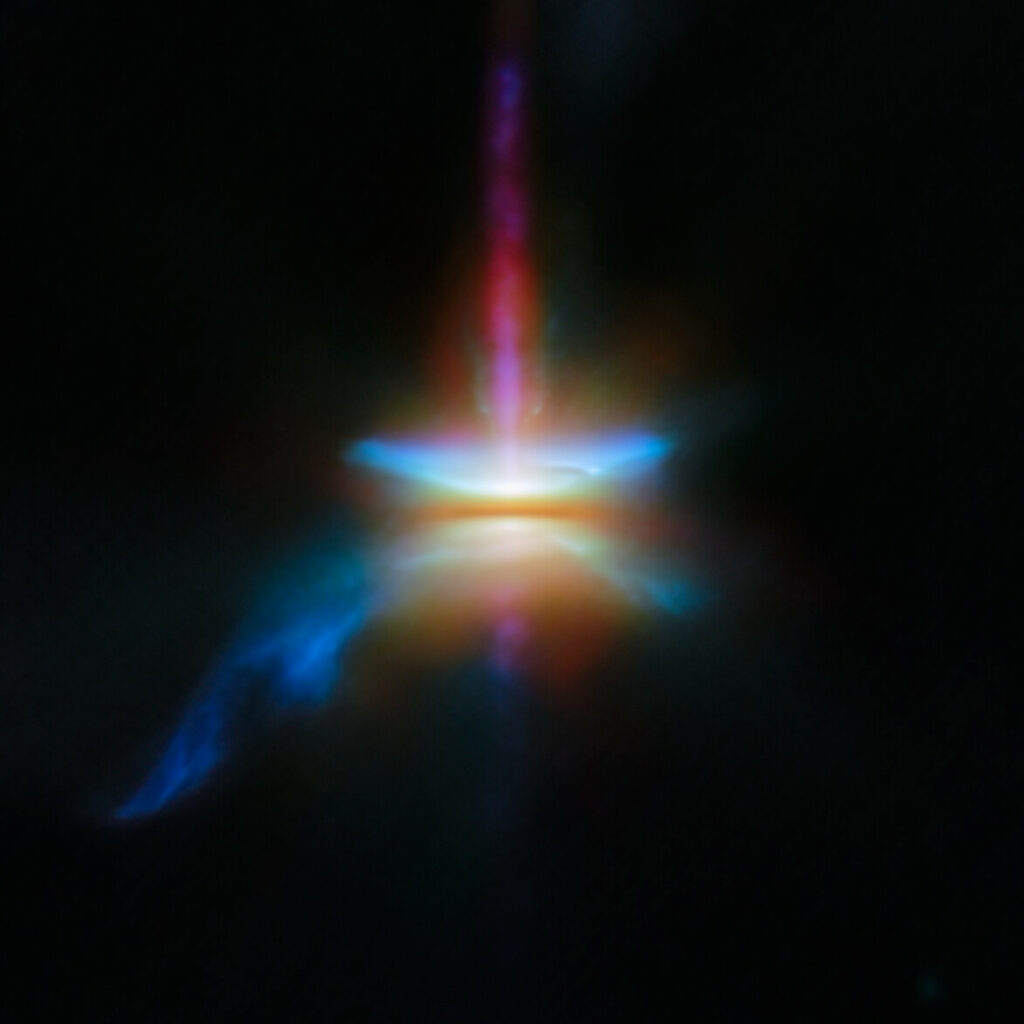

L’étude des disques protoplanétaires est un sujet en pleine expansion grâce au déploiement de très grands instruments et au développement de la thématique des exoplanètes. Du fait du caractère pluridisciplinaire du sujet mobilisant tant de la physique moléculaire que de la dynamique des fluides astrophysiques ou encore de la planétologie, la communauté française des disques est dispersée entre les différents AT/PN. L’objectif de cet atelier est de rassembler la communauté française autour de la thématique des disques pour non seulement passer en revue la riche science faite en France, mais également définir nos implications dans les futurs grands instruments (SKA, ALMA 2040, NOEMA, ELT, PRIMA, HWO) et la place des disques au sein de chaque AT. À ce titre, nous encourageons l’ensemble des chercheuses et des chercheurs travaillant en lien direct et indirect sur les disques (système solaire, formation stellaire, caractérisation des exoplanètes et milieu interstellaire) à participer activement à l’atelier.

Programme

Nous proposons un découpage de l’atelier en 2 grands thèmes trans-AT.

- Observation et caractérisation du gaz et des solides dans disques protoplanétaires

[présentation invitée : Romane Le Gal, IPAG] - Structure et dynamique des disques en lien avec la formation des planètes

[présentation invitée : Valentin Christiaens, CEA]

L’atelier démarrera avec une partie de 2h30 visant à donner un panorama aussi complet que possible des activités de la communauté sur les deux thèmes listés ci-dessus, via deux présentations invitées de 25 minutes suivies de 7 présentations de 12 minutes (questions incluses). Les présentations couvriront l’ensemble des activités des laboratoires français et impliqueront en priorité des jeunes chercheuses et chercheurs. Cette première partie inclura une session ‘poster flash’ d’une vingtaine de minutes. Après une pause de 30 min, nous terminerons l’atelier par une discussion collégiale d’environ 1h abordant (i) nos atouts, nos besoins, et notre stratégie pour exploiter au mieux les grands instruments en cours et à venir, mais également (ii) notre rôle et positionnement dans chaque AT.

Comité d’organisation

Benoît Tabone, Marion Villenave, Clément Baruteau, Jennifer Noble